Was heißt denn eigentlich Orientierung? Wie funktioniert das? Für mich taucht dieses Thema gerade wieder im Themenbereich Healing Design auf: Wo wissenschaftlich festgestellt wurde, wie entscheidend die Fähigkeiten der Orientierung für unser Wohlbefinden ist und wie hilfreich die Unterstützung durch Design und Raumgestaltung zu diesem Thema ist. Denn – es gibt kein schlimmeres Gefühl, als sich verloren zu fühlen.

Eine persönliche Erfahrung

Meine persönliche Geschichte dazu , die sicher schon viele so oder ähnlich erlebt haben.

Ein Auszug aus meinem Blogartikel: Healing Design – gegen die Angst

Ich nehme etwas wahr, nebelige Helligkeit, dumpfe Töne, alles gedämpft und vollkommen losgelöst, irritierend. Wo bin ich? Was ist mit mir? Grelles Licht entwickelt sich und plötzlich nehme ich Geräusche wahr, erst wolkig dann einzeln laut und unangenehm. Etwas umgibt mich, es wird weiter, es hat kein oben und kein unten. Verschwommen. Grell. Langsam schälen sich Objekte aus dem Nebel. Etwas ist über mir, eckig und blendend. Alles einfach hell, undifferenziert. Ich höre dumpfe Laute, weit entfernt. Helles, durchdringendes Piepsen, etwas kommt auf mich zu, ein Schatten, eine Silhouette, eine Gestalt, so weiß wie alles um mich herum. Ich erkenne das Geräusch – es ist eine Stimme. Ich höre aber verstehe nicht wirklich und habe das Gefühl die schwere meiner Zunge nicht überwinden zu können. Es dauert gefühlt eine unüberwindbare Ewigkeit, bis ich es schaffe zu reagieren. Schleppend, leise und unsicher. Wo bin ich? Was ist passiert? Ganz langsam beginne ich wieder zu denken, meine Gedanken formen sich und ich bekomme eine Ahnung was das alles bedeutet. Das panische Gefühl lässt nach, je mehr ich wiederkenne, Halt finde und erkenne wo ich bin. Die Operation scheint vorbei zu sein und ich bin zurück.

Was bedeutet Orientierung

Die Orientierung ist eine kognitive Fähigkeit, die es dem Subjekt ermöglicht, sich zeitlich, räumlich und bezüglich seiner Person – in seiner Umgebung – zu verorten / einzuordnen. Wir orientieren uns zur Zeit, zum Raum und zum Bewusstheit der eigenen Person und ihrer Bezüge.

Kognitive Fähigkeit

Zu den kognitiven Fähigkeiten / Prozessen eines Menschen zählen unter anderem

– Wahrnehmung und Aufmerksamkeit,

– Erinnerung und Lernen,

– Kreativität, Phantasie und Vorstellungskraft,

– Denken (Planen, Orientieren, Argumentieren, Problemlösen…)

– Selbstbeobachtung.

Die 5 Orientierungsarten

Hier ist ein Überblick über die verschiedenen Bereiche, in denen Orientierung eine zentrale Rolle spielt:

Erste: Räumliche Orientierung

Dies ist die Fähigkeit, sich in physischen Umgebungen zurechtzufinden und den Standort in Bezug auf die Umgebung zu bestimmen. Es betrifft:

- Innenräume (z.B. in Gebäuden, wie Krankenhäusern oder Bürokomplexen)

- Städte und Landschaften (z.B. Navigation in einer neuen Stadt)

- Transport (z.B. die Orientierung im Straßenverkehr oder in öffentlichen Verkehrsmitteln)

In der Architektur und Innenarchitektur ist dies besonders wichtig, um benutzerfreundliche Räume zu gestalten. Hier helfen z.B. klare Wegeführungen und eine gut durchdachte Beschilderung.

Zweite: Zeitliche Orientierung

Zeitliche Orientierung bezieht sich auf das Verständnis von Zeit und Zeiträumen. Dies spielt eine Rolle in:

- Alltagsplanung (z.B. die Einhaltung von Terminen oder Zeitplänen)

- Geschichte (das Verstehen von zeitlichen Abläufen und Chronologie)

- Psychologie (z.B. bei Menschen mit Demenz, die Schwierigkeiten haben, den Tag oder das Jahr einzuordnen)

Dritte: Kognitive Orientierung

Dies umfasst die mentale Fähigkeit, Informationen und Umgebungen zu verstehen und sich an neue Situationen anzupassen. Es ist wichtig in:

- Lernprozessen (z.B. beim Erfassen neuer Wissensinhalte)

- Problemlösungen (z.B. das Finden kreativer Lösungen in komplexen Situationen)

- Arbeitskontexten (z.B. in sich ständig ändernden beruflichen Anforderungen)

Vierte: Soziale Orientierung

Die soziale Orientierung bezieht sich auf die Fähigkeit, sich in zwischenmenschlichen Beziehungen und gesellschaftlichen Strukturen zurechtzufinden. Dies betrifft:

- Soziale Interaktionen (z.B. das Verständnis von Rollen und Verhaltensweisen in Gruppen)

- Kulturelle Orientierung (z.B. das Einfügen in fremde Kulturen oder soziale Systeme)

- Berufsleben (z.B. das Navigieren in hierarchischen Strukturen und Netzwerken)

Fünfte: Emotional-psychologische Orientierung

Dies betrifft das eigene emotionale und mentale Zurechtfinden, besonders in herausfordernden oder stressigen Situationen. Bereiche, in denen dies eine Rolle spielt:

- Persönliche Entwicklung (z.B. das Verständnis der eigenen Gefühle und Bedürfnisse)

- Stressmanagement (z.B. das Sich-Navigieren durch belastende Situationen)

- Psychotherapie (z.B. die Orientierung in Gefühlen und Gedanken während therapeutischer Sitzungen)

Von der Orientierung im Raum…

Räumliche Orientierung (auch: Raumsinn oder Richtungssinn) ist eine Fähigkeit von Menschen und Tieren, die ihnen hilft, sich im Raum und richtungsbezogen zurechtzufinden und sich angemessen zu bewegen. Zu diesem Zweck wirken mehrere Sinnesorgane zusammen, vor allem Auge, Ohr, Muskel- und Gleichgewichtssinn.

Orientierung bezieht sich auf die Fähigkeit, sich in einer Umgebung oder Situation zurechtzufinden, sich zu orientieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Sie umfasst sowohl räumliche und zeitliche als auch soziale Aspekte.

…zum Orientierungsdesign

Orientierungsdesign, die übergeordnete Disziplin

Orientierungsdesign ist die gestalterische und konzeptionelle Grundlage, auf der alle folgenden Systeme und Begriffe aufbauen. Es definiert, wie Informationen im Raum gestaltet, vermittelt und wahrgenommen werden, damit Menschen sich intuitiv zurechtfinden. Die gestalterische Disziplin, die sich mit der visuellen und funktionalen Gestaltung von Orientierungssystemen beschäftigt und sie verbindet Grafikdesign, Architektur, Innenarchitektur, Psychologie und Ergonomie.

Signage System (Fokus auf die Beschilderung) & Wayfinding System (Fokus auf Navigation und Nutzerführung im Raum) sind die englischen Bezeichnungen und werden im internationalen Kontext oft synonym mit Orientierungsdesign verwendet.

Die folgenden Elemente sind Bausteine des Orientierungsdesigns.

Leit-, Orientierungs- und Informationssysteme

Diese Systeme sind das Rückgrat eines funktionierenden Orientierungsdesigns und die praktische Umsetzung. Sie strukturieren die räumliche Kommunikation in drei Ebenen:

- Leiten: Bewegung steuern

- Orientieren: Standort und Richtung klären

- Informieren: Zusatzinformationen bereitstellen

Beschilderung

Beschilderung ist das sichtbare Medium, durch das Orientierungsdesign konkret wird. Sie transportiert die Inhalte der Systeme in den Raum – durch Typografie, Farbe, Material, Platzierung und Symbolik. Ohne durchdachte Beschilderung bleibt Orientierungsdesign abstrakt.

Signalethik

Signalethik bringt eine ethische Dimension ins Orientierungsdesign: Sie fragt, wie inklusiv, zugänglich und respektvoll die visuelle Kommunikation ist. Sie beeinflusst die Gestaltung von Farben, Kontrasten, Piktogrammen und Sprache – und sorgt so dafür, dass Orientierung für alle möglich ist.

Die 6 wichtigsten Grundsätze für das Orientierungsdesign

Erste: Barrierefreiheit

- Warum wichtig: Menschen mit unterschiedlichsten körperlichen und kognitiven Fähigkeiten besucht – darunter ältere Menschen, Rollstuhlnutzer:innen, Sehbehinderte oder Personen mit Sprachbarrieren müssen angesprochen werden. Barrierefreiheit ist in der Baugesetzgebung verankert.

- Was beachten: Kontraste, große Schrift, Piktogramme, Brailleschrift, taktile Bodenindikatoren, Zwei-Sinne-Prinzip (visuell + auditiv/taktil).

Zwei-Sinne-Prinzip

Das Zwei-Sinne-Prinzip besagt, dass Informationen in Orientierungssystemen mindestens über zwei unterschiedliche Sinneskanäle – etwa visuell, auditiv oder taktil – wahrnehmbar sein müssen. So können Menschen mit Einschränkungen, etwa beim Sehen oder Hören, wichtige Hinweise trotzdem erfassen. Beispiele sind Schilder mit großer Schrift und Braille, Bodenmarkierungen mit taktilen Rillen oder digitale Displays mit Sprachausgabe. Das Prinzip ist Teil Barrierefreiheit und sorgt dafür, dass Orientierung für alle zugänglich und verständlich ist.

Zweite: Emotionale Entlastung

- Warum wichtig: Patienten, Bewohner, Angehörige befinden sich oft in Ausnahmesituationen – es ist eine ungewohnte Umgebung Angst, Stress und Unsicherheit sind zu berücksichtigen.

- Was beachten: Ein freundliches, klares Design vermittelt Sicherheit und Orientierung. Farben, Symbole und Sprache sollten beruhigend und unterstützend wirken.

Dritte: Klarheit & Konsistenz

- Warum wichtig: Unübersichtliche oder widersprüchliche Beschilderung führt zu Verwirrung, Zeitverlust und Frustration.

- Was beachten: Einheitliche Designsprache, konsistente Farb- und Symbolsysteme, logische Nummerierung und klare Wegführung.

Vierte: Modularität & Flexibilität

- Warum wichtig: Besonders Krankenhäuser verändern sich ständig – neue Abteilungen, Umbauten, temporäre Sperrungen.

- Was beachten: Orientierungssysteme müssen leicht aktualisierbar und erweiterbar sein, z. B. durch modulare Schilder oder digitale Ergänzungen.

Fünfte: Strategische Platzierung

- Warum wichtig: Informationen müssen dort erscheinen, wo Entscheidungen getroffen werden – nicht zu früh, nicht zu spät.

- Was beachten: Schilder an Kreuzungen, Eingängen, Aufzügen, Wartebereichen. Sichtachsen und Blickrichtungen berücksichtigen.

Sechste: Digitale Ergänzungen

- Warum wichtig: Mobile Geräte und digitale Displays bieten zusätzliche Orientierungshilfen.

- Was beachten: QR-Codes, interaktive Karten, digitale Türanzeigen – als Ergänzung, nicht Ersatz.

Wie funktioniert Orientierung in unserem Gehirn?

Orientierung ist keine rein visuelle Fähigkeit – sie ist ein komplexes Zusammenspiel aus Wahrnehmung, Gedächtnis, Raumverständnis und Entscheidungslogik. Ein gutes Orientierungsdesign unterstützt diese Prozesse, indem es klare, konsistente und leicht erfassbare Signale liefert, die das Gehirn effizient verarbeiten kann.

Wahrnehmung & Reizaufnahme

- Visuelle, auditive und kinästhetische Reize (z. B. Schilder, Geräusche, Bewegungen/Körpergefühl) werden aufgenommen.

- Diese Informationen liefern Hinweise über die Umgebung: Positionen, Entfernungen, Landmarken.

Verarbeitung im Gehirn

Diese Regionen kommunizieren miteinander, um die Umgebung zu interpretieren und Handlungen zu planen und um Orientierung zu ermöglichen:

| Hirnregion | Funktion bei Orientierung |

|---|---|

| Hippocampus | Erstellt mentale Karten der Umgebung („kognitive Landkarte“) |

| Retrosplenialer Cortex | Verknüpft aktuelle Position mit bekannten Wegen und Erinnerungen |

| Parietallappen | Verarbeitet räumliche Beziehungen und Bewegungsrichtung |

| Präfrontaler Cortex | Plant Wege, trifft Entscheidungen, steuert Aufmerksamkeit |

Mentale Karten & Gedächtnis

- Der Hippocampus speichert Orte, Wege und Landmarken als räumliches Gedächtnis.

- Spezialisierte Nervenzellen wie Ortszellen und Gitterzellen codieren Positionen und Muster:

- Ortszellen feuern an bestimmten Orten die erkannt werden (z. B. „Schreibtisch“).

- Gitterzellen erzeugen ein inneres Raster zur Orientierung.

- Das Gehirn nutzt gespeicherte Informationen, um Entscheidungen zu treffen:

- „Wo bin ich?“ → Selbstverortung

- „Wo will ich hin?“ → Zieldefinition

- „Wie komme ich dorthin?“ → Wegplanung

Dabei werden bekannte Routen, Landmarken und visuelle Hinweise miteinander abgeglichen.

Lernen & Anpassung

- Mit jeder Bewegung durch den Raum wird die mentale Karte aktualisiert.

- Neue Umgebungen werden durch Wiederholung und visuelle Marker schneller erlernt.

- Orientierung ist also ein dynamischer Lernprozess, der sich ständig weiterentwickelt.

Menschen visuell an die Hand nehmen

Welche Hinweise können Räume geben? Können Räume sprechen? Worauf ist bei den verschiedenen Umgebungen und Anforderungen bei Gesundheitsbauten zu achten?

Eine Betrachtung nach Nutzungsthemen mit Praxisbeispielen

Ein Orientierungssystem ist weit mehr als funktionale Beschilderung. Es ist ein kommunikatives, psychologisches und inklusives Werkzeug, das Menschen in schwierigen Situationen, außerhalb ihres vertrauten Umfeldes unterstützt, sich zurechtzufinden. Es trägt zur Würde, Sicherheit und Effizienz bei und macht den Unterschied zwischen Verlorensein und Vertrauen. Neben den funktionalen Aufgaben ist ein Leit- und Orientierungssystem aber auch ein Teil der Gestaltung. Betrachtet man das noch einmal umgekehrt, so kann aber auch die Gestaltung, einen großen Anteil an Orientierungshinweisen anbieten.

Im Krankenhaus

Krankenhaus: In Krankenhäusern steht die Sicherheit im Vordergrund – klare Wegführung zu Notaufnahme, Rettungswegen und Stationen ist essenziell. Gleichzeitig muss das System barrierefrei und übersichtlich sein, um Menschen in emotionalen Ausnahmesituationen zu entlasten. Die Komplexität der Gebäude verlangt nach modularen, gut platzierten Informationen, die auch bei Umbauten oder Notfällen funktionieren müssen und angepasst und erweitert werden können.

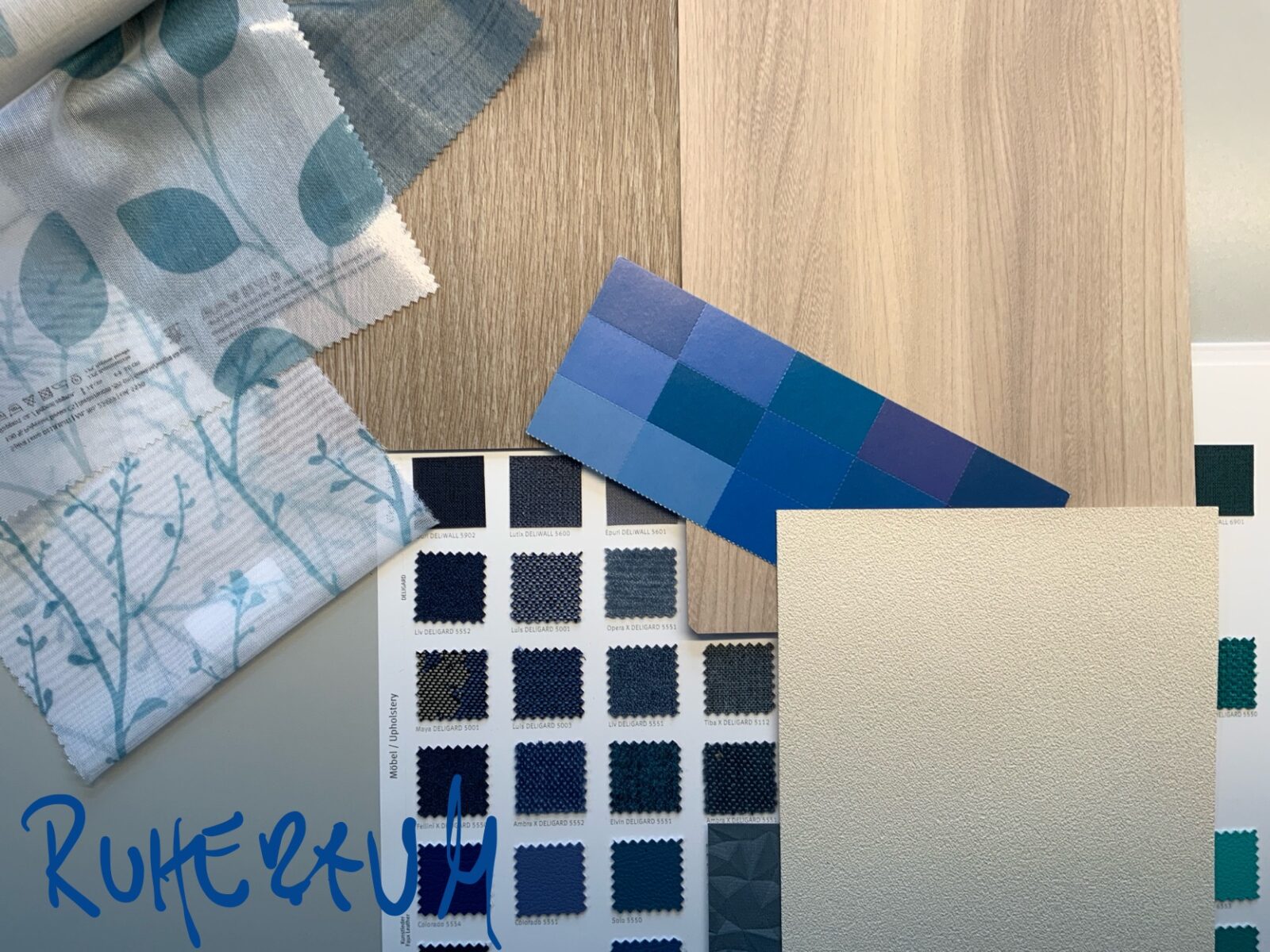

Praxisbeispiel: Orientierungsdesign für die Wahlleistungsstationen, Krankenhaus der Stiftung Bethanien, Moers

Thema: Ein übergeordnetes Leit-und Orientierungssystem auf ein ganzes Gebäude abgestimmt, umgesetzt mit Architekturelementen, Möblierung und graphischer Gestaltung. Wahrnehmung über Farben, Materialien und Formensprache was zu öffentlichen Bereichen gehört und was persönlicher Rückzugsbereich ist.

Ausführliche Beschreibung des Konzeptes in meinem Blogartikel unter diesem Link.

Im Seniorenheim

Seniorenheim: Hier liegt der Fokus auf Vertrautheit, Selbstständigkeit und altersgerechter Gestaltung. Orientierungssysteme müssen einfach, emotional unterstützend und visuell klar sein – mit großen Schriften, kontrastreichen Farben und vertrauten Symbolen. Sie helfen, kognitive Unsicherheiten zu kompensieren und geben Bewohner:innen Sicherheit im Alltag. Hier spielen aber auch Elemente der Möblierung und der Dekoration eine Rolle und können wunderbar als Leitelemente fungieren. Auf der anderen Seite können Beschilderungen auch gleichzeitig Teil des Bilderkonzeptes sein.

Projektbeispiel: Tagespflege Boecker Stiftung, Witten

Thema: Orientierungssystem entsteht aus den Farb- und Materialkonzept, durch die Möbelentwürfe, durch das Bilderkonzept und das Lichtkonzept.

Ausführliche Vorstellung des Projektes unter diesem internen Link.

In der Arztpraxis

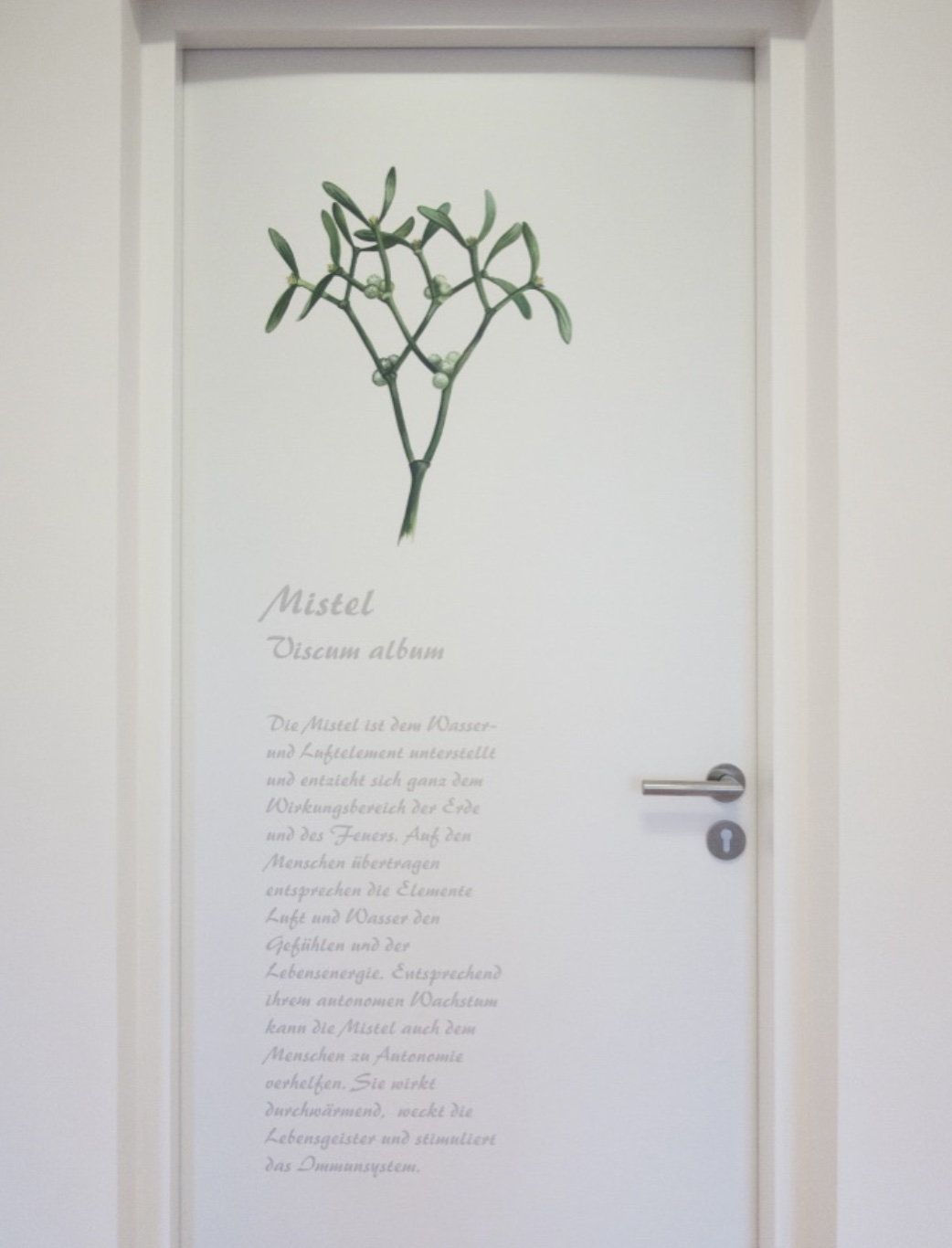

Arztpraxis: In der Arztpraxis zählt vor allem Effizienz und Diskretion. Die Wege sind kurz, aber müssen klar strukturiert sein – vom Empfang bis zum Behandlungsraum. Ein gutes System reduziert Nachfragen, schafft Vertrauen und unterstützt die Privatsphäre der Patient:innen. Das Design spielt hier eine große Rolle und ist Teil des Corporate Designs der Praxis. Es sollte sich harmonisch ins Praxisdesign einfügen und ist auch oft ein wichtiger Bestandteil des Storytelling. Ein übergeordnetes Gestaltungsthema erzählt eine Geschichte, die auf eine Zielgruppe abgestimmt ist.

Praxisbeispiel: Gynäkologische Praxis, Witten

Thema: Formensprache besteht aus geschwungenen Formen, weicher Linienführung, grafisches Thema sind Heilpflanzen, das Farbspektrum ist warm und weiblich.

Im Kindergarten

Kindergarten: Im Kindergarten ist das Orientierungssystem zugleich pädagogisches Werkzeug und Sicherheitsfaktor. Farben, Symbole und Illustrationen helfen Kindern, sich spielerisch zurechtzufinden. Die Gestaltung muss kindgerecht und robust sein. Sie sollte den Perspektiven und Wahrnehmungsweisen der Kinder angepasst sein, und gleichzeitig Fluchtwege und wichtige Räume intuitiv erfassbar machen.

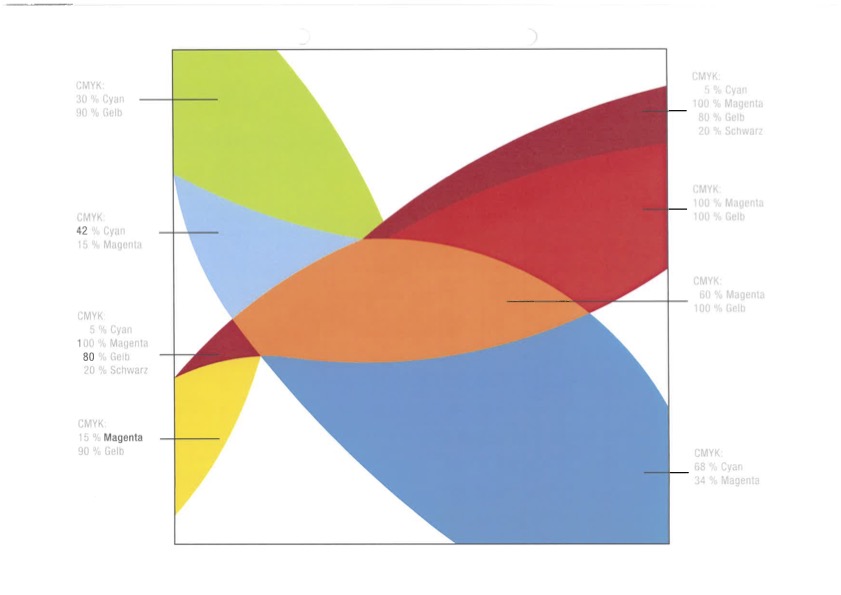

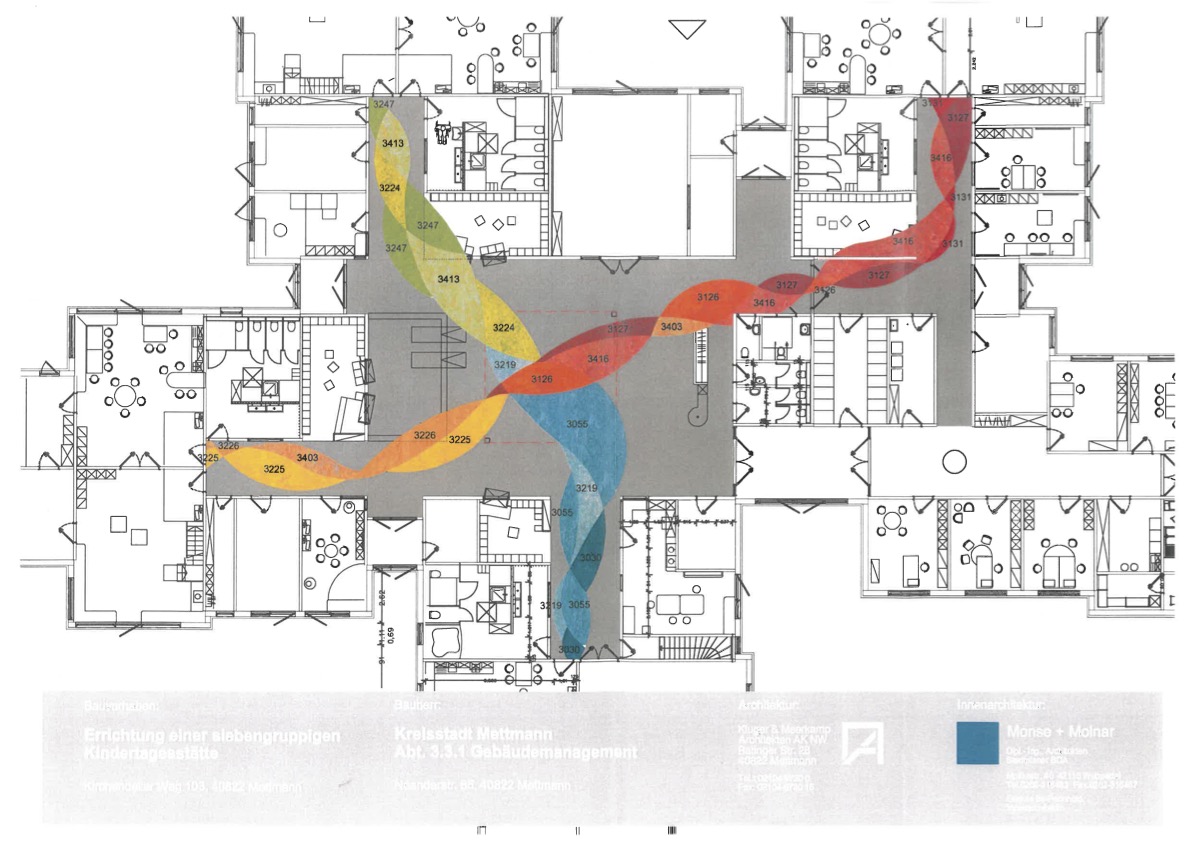

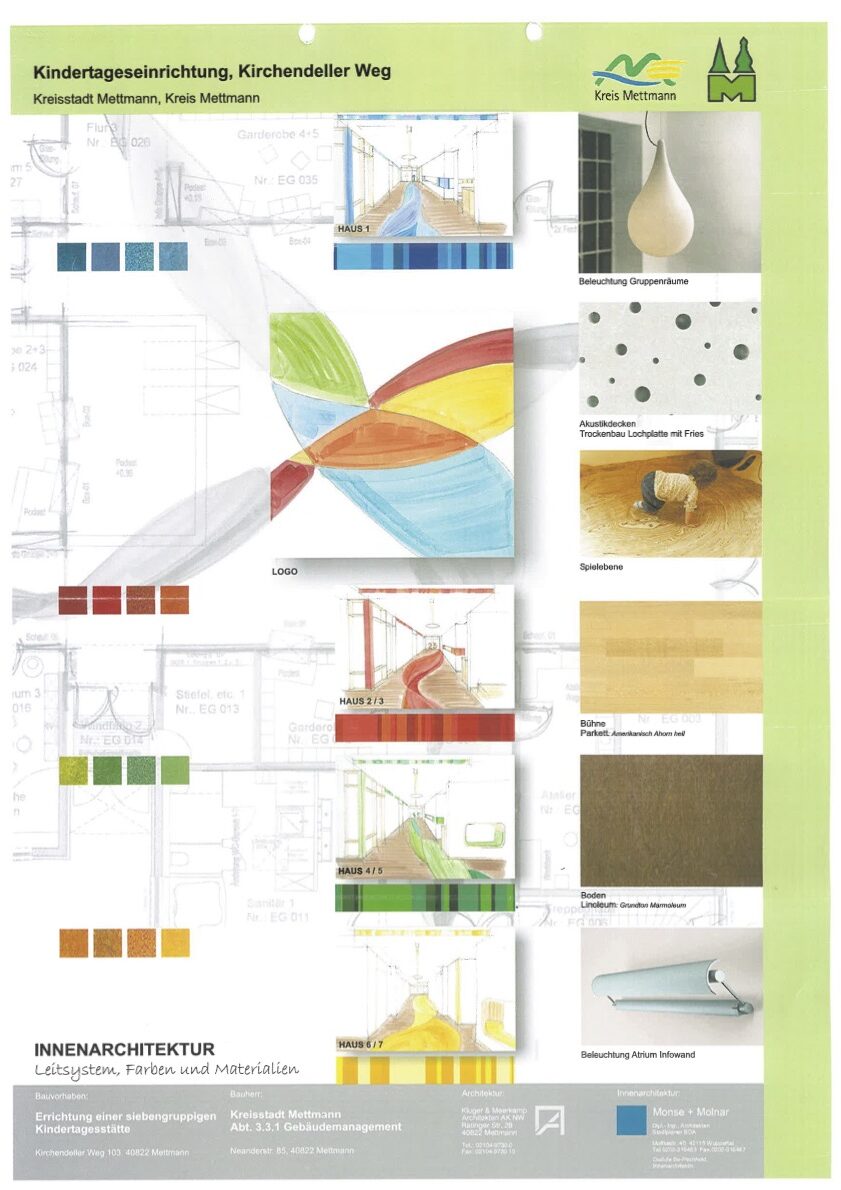

Praxisbeispiel: Orientierungsdesign für einen Kindergarten mit 7 Gruppen

Thema: Farbcodierung, Bodenskulptur zur Wegeführung, Wissensräume machen neugierig durch direkten Einblick, Piktogramme für alle Aktivitäten, Heranführung an die Lesbarkeit von Zahlen, Mengen und Schrift bei der Beschilderung, alle für die Kinder relevanten Hinweise in deren Augenhöhe.

Mehr Informationen zu dem Projekt auf meiner Seite unter diesem Link.

In der Schule

Schule: Das Orientierungssystem übernimmt eine zentrale Rolle für Struktur, Sicherheit und Selbstständigkeit im Alltag von Kindern, Jugendlichen und Lehrkräften. Besonders in größeren Schulgebäuden mit vielen Räumen, Etagen und Funktionsbereichen ist eine klare Wegführung entscheidend, um Unterrichtspünktlichkeit, Pausenabläufe und Notfallorganisation zu gewährleisten. Ein gutes System unterstützt die Selbstorganisation der Schüler:innen und hilft neuen oder fremdsprachigen Personen, sich schnell zurechtzufinden. Die Gestaltung sollte altersgerecht und funktional sein – mit klaren Farben, verständlichen Symbolen und logischer Raumstruktur. Gleichzeitig spielt die Sicherheit eine wichtige Rolle: Fluchtwege, Erste-Hilfe-Stationen und wichtige Sammelpunkte müssen eindeutig und barrierefrei gekennzeichnet sein. Auch die pädagogische Wirkung ist nicht zu unterschätzen: Orientierungssysteme können Lernprozesse fördern, etwa durch visuelle Hinweise, thematische Raumgestaltung oder interaktive Elemente. So wird das System nicht nur zur Wegweisung, sondern auch zum Teil der Lernumgebung – und trägt dazu bei, dass Schule als strukturierter, sicherer und inspirierender Ort erlebt wird.

Praxisbeispiel: Akademie für Pflegekräfte der Stiftung Bethanien, Moers

Thema: Ein Organisationsdesign für erwachse Schüler, dass gleichzeitig die Werte des Ausbildungshauses und Wertschätzung der Schüler ausdrücken soll. Ein farbloser und gewöhnliches Gebäude erhält durch das Leit-und Orientierungssystem ein Gesicht.

Ein detaillierter Projektbericht Bildung ist bunt in Bethanien ist auf meiner Homepage über diesem Link zu lesen.

Checkliste: Leit- und Orientierungssystem gestalten

Was ist zu tun? Ein komplexes und vielschichtiges Thema, zur einfachen Handhabung in eine Checkliste gebracht.

Analyse & Planung

- Zielgruppen definieren (z. B. Besucher:innen, Mitarbeitende, Menschen mit Einschränkungen)

- Nutzungsszenarien analysieren (z. B. Ankunft, Weg zum Ziel, Notfälle)

- Raumstruktur erfassen (Wege, Knotenpunkte, Sichtachsen)

- Informationsbedarfe klären (Was muss wann und wo kommuniziert werden?)

Systemstruktur entwickeln

- Leitsystem: Wegführung zu Zielen (z. B. Pfeile, Richtungsangaben)

- Orientierungssystem: Übersicht & Selbstverortung (z. B. Lagepläne, „Sie sind hier“)

- Informationssystem: Zusatzinfos (z. B. Öffnungszeiten, Hinweise, Sicherheit)

Gestaltungselemente definieren

- Farbkonzept mit funktionaler Codierung

- Einheitliche Typografie (gut lesbar, barrierefrei)

- Piktogramme und Symbole (international verständlich)

- Materialwahl (robust, reflektierend, taktil)

Platzierung & Sichtbarkeit

- Schilder an Entscheidungspunkten und Kreuzungen

- Sichtachsen und Blickrichtungen berücksichtigen

- Höhe und Winkel für verschiedene Nutzergruppen (inkl. Rollstuhlfahrer:innen)

Barrierefreiheit sicherstellen

- Kontraste und Schriftgrößen prüfen

- Brailleschrift und taktile Elemente integrieren

- Zwei-Sinne-Prinzip anwenden (visuell + auditiv/taktil)

Digitale Ergänzungen

- Interaktive Displays oder Touchscreens

- QR-Codes für mobile Navigation

- Integration in Apps oder Webseiten

Umsetzung & Kontrolle

- Prototypen testen (z. B. mit Nutzergruppen)

- Feedback einholen und optimieren

- Regelmäßige Wartung und Aktualisierung planen

Gestaltungselemente der Innenarchitektur für beste Orientierung

Mit welchen Mitteln setzt man jetzt dieses Thema um? Die Gestaltungselemente der Innenarchitektur wirken oft subtil und wirken im Unterbewusstsein. Sie werden gezielt und wirkungsvoll eingesetzt. So schaffen sie eine räumliche Logik, die Menschen intuitiv folgen können. Innenarchitektur wird so zum aktiven Mittel der Kommunikation und Orientierung im Raum.

- Sichtachsen: Offene Blickrichtungen, die den Weg visuell vorgeben und Orientierungspunkte sichtbar machen.

- Raumfolge: Logisch aufgebaute Raumabfolgen (z. B. Empfang → Wartebereich → Behandlungsraum), die intuitive Bewegung fördern.

- Lichtführung: Tageslicht oder künstliche Beleuchtung um Wegen, Eingängen oder Übergängen hervorzuheben.

- Materialwechsel: Unterschiedliche Bodenbeläge oder Wandmaterialien zur Definition und Abgrenzung von Bereichen.

- Treppen & Rampen: Klar erkennbare vertikale Verbindungen mit guter Sichtbarkeit und barrierefreier Gestaltung.

- Eingangsbereiche & Portale: Architektonisch hervorgehobene Zonen, die als Startpunkte der Orientierung dienen.

- Farbcodierung: Farblich definierte Bereiche oder Wege (z. B. rote Zone = Notaufnahme).

- Möblierung: Position und Art der Möbel als Wegweiser oder Raumtrenner (z. B. Sitzgruppen als Wartebereiche). Sichtbar machen der Funktion eines Raumes über die deutliche Sichtbarkeit der Möbel ( Küchenzeile als Erkennungsmerkmal für die Funktion des Raumes)

- Wandgestaltung: Grafiken, Muster oder Wandfarben zur visuellen Führung und Wiedererkennung.

- Bodenmarkierungen: Linien, Symbole oder taktile Elemente zur Wegführung – besonders wichtig für Barrierefreiheit.

- Beschilderungssysteme: Integrierte Schilder, Piktogramme und digitale Displays an strategischen Punkten.

- Akustische Elemente: Klangzonen oder akustische Hinweise zur Orientierung für sehbehinderte Personen.

Orientierungsdesign – weit mehr als nur Beschilderung

Eine meiner Kompetenzen ist die Entwicklung von Orientierungsdesign im erweiterten Sinne.

Rufen Sie mich an und wir finden heraus, wie wir Ihren Räumen Orientierung geben und die Nutzern an die Hand nehmen – für eine sicheres Gefühl.

Ihre Innenarchitektin lässt Räume sprechen.

Die wichtigsten Fachbegriffe im Orientierungsdesign

Einen Übersicht: Es gibt viele Fachbegriffe zu diesem Thema und ich habe gemerkt, dass es sehr hilfreich ist, einige Begriffe deutlich zu definieren. Im Text ist das für die Lesbarkeit nicht sinnvoll, deshalb habe ich die wichtigsten Begriffe noch einmal in einem Glossar zusammengefasst.

A

Architektonische Orientierung: Nutzung von baulichen Elementen (z. B. Sichtachsen, Lichtführung) zur räumlichen Navigation.

B

Barrierefreiheit: Gestaltung von Orientierungssystemen, die für alle Menschen zugänglich sind, z. B. durch Kontraste, Brailleschrift, taktile Elemente. Beschilderung – Sichtbare Umsetzung von Informationen im Raum, z. B. durch Schilder, Tafeln oder Displays.

C

Corporate Design: Einbindung der visuellen Identität eines Unternehmens in das Orientierungsdesign (Farben, Schrift, Logo, Formensprache).

D

Dynamische Wegführung: Anpassbare oder digitale Leitsysteme, z. B. durch Displays oder Apps.

E

Entscheidungspunkt: Stelle im Raum, an der Nutzer:innen eine Richtungswahl treffen müssen (z. B. Kreuzung, Flurende).

F

Farbcodierung: Einsatz von Farben damit funktionalen Unterscheidung von Bereichen oder Wegen erkennbar ist.

G

Gitterzellen: Nervenzellen im Gehirn, die ein inneres räumliches Raster erzeugen und zur Orientierung beitragen.

H

Hippocampus: Hirnregion, die für räumliches Gedächtnis und mentale Karten verantwortlich ist.

I

Informationssystem: Teil des Orientierungssystems, das ergänzende Inhalte wie Hinweise, Öffnungszeiten oder Sicherheitshinweise vermittelt.

K

Kognitive Karte: Mentale Vorstellung der Umgebung, die Menschen zur Navigation nutzen.

L

Leitsystem: Elemente, die gezielt zu einem Ziel führen, z. B. Pfeile, Wegweiser, Bodenmarkierungen.

M

Multisensorische Orientierung: Nutzung mehrerer Sinne (visuell, auditiv, taktil) zur besseren Navigation.

O

Orientierungssystem: Hilft bei der Selbstverortung und räumlichen Einordnung, z. B. durch Lagepläne oder „Sie sind hier“-Markierungen.

Orientierungsdesign – Gestalterische Disziplin zur Entwicklung von Systemen, die räumliche Orientierung ermöglichen.

P

Piktogramm: Vereinfachtes Symbol zur schnellen und sprachunabhängigen Informationsvermittlung.

Q

QR-Code-Navigation: Digitale Ergänzung zur Wegfindung über mobile Geräte.

R

Retrosplenialer Cortex: Hirnregion, die bekannte Wege mit aktuellen Positionen verknüpft.

Reize: Sinneseindrücke, die über Augen (visuell), Ohren (auditiv) oder Körpergefühl (kinästhetisch) wahrgenommen und vom Gehirn verarbeitet werden.

S

Signage System: Englischer Begriff für ein strukturiertes Beschilderungssystem.

Signalethik – Ethik der visuellen Kommunikation: Wie Signale gestaltet werden, um inklusiv und verständlich zu sein.

Selbstverortung – Fähigkeit, den eigenen Standort in einer Umgebung zu erkennen und einzuordnen.

T

Typografie: Schriftgestaltung im Orientierungsdesign, z. B. Schriftart, Größe, Lesbarkeit.

W

Wayfinding System: Englischer Begriff für ein umfassendes Orientierungssystem, das Navigation und Nutzerführung umfasst.